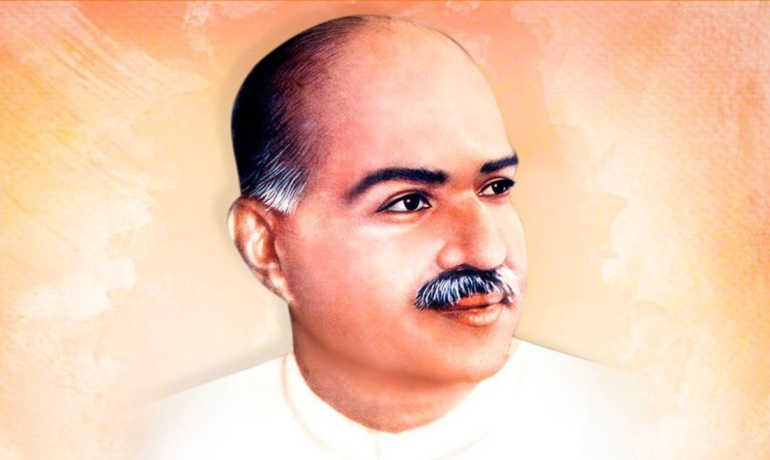

विष्णुदत्त शर्मा

जम्मू- कश्मीर को भारतीय संविधान के दायरे में लाने और एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान (झंडा) के विरोध में सबसे पहले आवाज उठाने वाले भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 23 जून को बलिदान दिवस है। कश्मीर से विरोधाभासी प्रावधानों की समाप्ति के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया, लेकिन चाहकर भी उनका यह स्वप्न उनके जीते जी पूरा नहीं हो पाया और रहस्यमय परिस्थितियों में 23 जून 1953 को उनकी मृत्यु हो गई। उनका यह स्वप्न स्वतंत्रता प्राप्ति के 70 वर्ष बाद तब पूरा हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अगस्त 2019 में संसद में संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35-। को समाप्त करने का बिल पारित कराया। लेकिन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी का भारत और भारतीयों के लिए योगदान सिर्फ जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व का समग्र विश्लेषण उन्हें उन युग-पुरुषों में स्थापित करता है, जो वर्तमान की देहलीज पर बैठकर भविष्य की सामाजिक और राजनीतिक गणनाओं का आंकलन करने में समर्थ थे। पचास के दशक में, जनसंघ की स्थापना के मंगलाचरण के दौर में भारत की भावी राजनीति और सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने जो चिंताएं व्यक्त की थीं, वो आज पूरी विकरालता और भयावहता के साथ सिर उठाती दिखाई देती हैं।

डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी बंगाली भद्रलोक के ऐसे प्रभावशाली परिवार में जन्मे थे, जो उस समय बंगाल में अपनी बौद्धिकता के लिए विख्यात था। मात्र 33 साल की उम्र में डॉ. मुखर्जी कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति बन गए थे। इतनी कम उम्र में कुलपति बनने वाले वो पहले भारतीय थे। उनके पिता भी कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति रह चुके थे, लेकिन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने यह मुकाम अपनी योग्यता और विद्वता से हांसिल किया था। शिक्षा के शिखर से उतरकर भारतीय राजनीति में उनका पदार्पण गहन राष्ट्रीय उद्देश्यों के लिए हुआ था। डॉ. मुखर्जी उस समय बंगाल में जारी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति से काफी नाराज और विचलित थे। मुस्लिम लीग की राजनीति बंगाल को एक और विभाजन की ओर ले जा रही थी। मुस्लिम लीग सुनियोजित तरीके से ब्रिटिश-शासन की मदद से भारत के पूर्वी हिस्सों में हिन्दुओं को हाशिए पर ढकेल रही थी। डॉ. मुखर्जी ने संकल्प लिया था कि मुस्लिम लीग की कट्टरता के खिलाफ वो हिन्दू-समाज को जागृत करेंगे। इस लड़ाई को वो सामाजिक और राजनीतिक, दोनों मोर्चों पर लड़ना चाहते थे। इसी के मद्देनजर उन्होंने बंगाल में सक्रिय कृषक प्रजा पार्टी के प्रमुख फजल-उल-हक और बंगला के जाने-माने महाकवि काजी नजरूल इस्लाम के साथ इस काम को आगे बढ़ाया।

हिन्दू एकता और देश की अखंडता पर आसन्न खतरों ने उन्हें हिंदू महासभा की ओर आकर्षित किया, जिसका नेतृत्व वीर सावरकर करते थे। 1939 में वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष के रूप मे उन्होंने घोषणा की कि संयुक्त भारत के लिए तत्काल समग्र स्वतंत्रता हांसिल करना हिंदू महासभा का मूल उद्देश्य है। गौरतलब है कि महात्मा गांधी ने भी हिंदू महासभा में उनकी सक्रियता का स्वागत किया था। गांधी चाहते थे कि पंडित मदनमोहन मालवीय के निधन के बाद हिंदू-समाज के नेतृत्व के लिए किसी प्रभावशाली व्यक्ति को आगे आना चाहिए। गांधी जी डॉ. मुखर्जी को मदनमोहन मालवीय के विकल्प के रूप में देखते थे और उनके राष्ट्रवादी रूख तथा निष्ठा पर पूरा भरोसा करते थे। हिन्दू महासभा में शामिल होने के बाद जब डॉ. मुखर्जी गांधी से मिलने पहुंचे, तो दोनों के बीच दिलचस्प संवाद हुआ। डॉ. मुखर्जी ने गांधी से कहा कि आप मेरे हिन्दू महासभा में शामिल होने पर खुश नही होंगे, तो गांधी ने उनसे कहा था कि ’’सरदार पटेल हिन्दू मनोमस्तिष्क से ओतप्रोत कांग्रेसमैन हैं, आप हिन्दू महासभाई हो, जिसका हृदय कांग्रेस का है। यही देश के हित में है’’। महात्मा गांधी के कहने पर ही पं. नेहरू ने डॉ. मुखर्जी को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। पं. नेहरू की कैबिनेट में रहते हुए डॉ. मुखर्जी ने कई बड़े काम किए। पं. नेहरू भी उनके कामों के कायल थे, लेकिन पाकिस्तान, कश्मीर या शरणार्थियों जैसे मसलों मे दोनों के बीच व्यापक और गहरी राजनीतिक असहमति थी। धारा 370, हिंदू कोड बिल और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों पर भी पं. नेहरू से उनकी पटरी कभी भी नहीं बैठ पाई। ये ही वो कारण हैं, जो अन्ततः नेहरू कैबिनेट से उनके इस्तीफा का कारण बने।

आजादी के पहले बंगाल में मुस्लिम लीग के प्रभुत्व के विरुद्ध डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जबरदस्त संघर्ष किया और देश को होने वाले नुकसान से बचा लिया। विभाजन के समय भी डॉ. मुखर्जी ने देश की जनता और नेतृत्व को आगाह किया था- ’’पाकिस्तान साम्प्रदायिक समस्या का कोई हल नही हैं। इससे वह और उग्र होगी, जिसका परिणाम गृहयुद्ध होगा। हमें इससे आंखें नहीं मूंदना चाहिए कि पाकिस्तान की लालसा का स्त्रोत वस्तुतः शासन सत्ता के रूप में इस्लाम की पुनःप्रतिष्ठा करने की इच्छा है।’’ 1953 में जनसंघ के पहले अधिवेशन में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर नीति का विरोध करते हुए कहा था कि एक देश में दो विधान,दो निशान, दो प्रधान नही चलेंगे, नहीं चलेंगे। नेहरू-सरकार की नीतिय़ों से असहमत होने के बाद लोकसभा में दिया गया उनका भाषण ऐतिहासिक है। अगस्त 1952 में लोकसभा में काश्मीर के मुद्दे पर भाषण देते हुए डॉ. मुखर्जी ने कहा था- ’’दुनिया को यह पता होना चाहिए कि भारत महज एक थ्योरी या परिकल्पना नहीं है, बल्कि एक यथार्थ है...एक ऐसा देश जहां हिन्दू, मुसलमान, ईसाई और सभी बिरादरी के लोग बगैर किसी भय के समान अधिकारों के साथ रह सकेंगे। यही हमारा संविधान है,जिसे हमने बनाया है और पूरी शिद्दत, निष्ठा और ताकत से लागू करने जा रहे हैं’’। डॉ. मुखर्जी मानते थे कि सांस्कृतिक दृष्टि से हम सब एक हैं...इसलिए धर्म के आधार पर वे विभाजन के कट्टर विरोधी थे। वो मानते थे कि विभाजन संबंधी परिस्थितियां ऐतिहासिक और सामाजिक कारणों से उत्पन्न हुई थीं। वे कहते थे- आधारभूत सत्य यह है कि हम सब एक हैं... हममें कोई अंतर नहीं है... हम एक ही रक्त के हैं, एक ही भाषा,एक ही संस्कृति और एक ही हमारी विरासत है...।

डॉ. मुखर्जी महान शिक्षाविद्, निरभिमानी देशभक्त, राजनीतिक चिंतक और सामाजिक दृष्टा थे। प्रखर राष्ट्रवादी के रूप में वो हमेशा देश में पहली पायदान पर खड़े मिलेंगे। डॉ. मुखर्जी सच्चे अर्थों में मानवता के उपासक और सिद्धांतवादी थे। राजनीति में उनकी सक्रियता के मायने उन आदर्शों का परिपालन था, जो मनुष्यता के कवच का काम करते हैं। सार्वजनिक जीवन में उनकी राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का निस्वार्थ और त्याग-जनित लोकार्पण उन्हें असामान्य बनाता है। वो पं. नेहरू की नीतियों के मुखर आलोचक और विरोधी थे। वो महज एक अलग राजनीतिक विचारधारा के पोषक होने के नाते नेहरू का विरोध नहीं करते थे। वे एक सुविचारित और भारतीय संस्कृति के अनुकूल राजनीतिक दर्शन के प्रणेता थे और उसी के निर्धारित मानदंडों के आधार पर विषयों को तौल कर विरोधियों से वाद-विवाद करते थे। विरोध के लिए विरोध और बोलने के लिए बोलना, उनके राजनीतिक आचरण से कोसों दूर था। संसदीय शिष्टाचार के वो कट्टर अनुपालक थे। उनकी आलोचनाएं रचनात्मक होती थी और सुझाव विचारपूर्ण होते थे। इसीलिए वो अपने समकालीन सांसदों में सबसे ज्यादा सम्मानित और विश्वसनीय नेता थे। कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता उनके गंभीर परामर्शों को अनसुना नहीं करते थे। राजनीतिक मलिनताओं के बीच उनके व्यक्तित्व की प्रखरता अलग ही दमकती थी। वो किस मिट्टी के बने थे, इसकी झलक 07 जनवरी 1939 को लिखे डायरी के उस पन्ने में मिलती है... जिसकी इबारत उपासना के मार्मिक उदगारों में उदघाटित होती है।

*’’हे प्रभु... मुझे निष्ठा,साहस, शक्ति, और मन की शांति दीजिए... मुझे दूसरों का भला करने की हिम्मत, और दृढ़ संकल्प दीजिए...मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि सुख में भी और दुख में भी आपको याद करता रहूं...और आपके स्नेह में पलता रहूं...हे प्रभु...मुझसे हुई गलतियों के लिए क्षमा कीजिए और मुझे सत्प्रेरणा देते रहिए...।’’*

राजनीति में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसै निष्काम, निस्वार्थ, निष्कपट राज-योगी का अवतरण बिरले ही होता है...।

नोट - लेखक मध्यप्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष व खजुराहो सांसद हैं।

Comments